|

Grandi Classici Cultura

I Grandi Classici Cultura Didattica Educazione

Note al Canto XVIII dell'Inferno

La Divina Commedia di Dante Alighieri Inferno Canto

XVIII

Luogo è in inferno detto Malebolge,

tutto di pietra di color ferrigno,

come la cerchia che dintorno il volge. (3)

Nel dritto mezzo del campo maligno

vaneggia un pozzo assai largo e profondo,

di cui suo loco dicerò l'ordigno. (6)

Quel cinghio che rimane adunque è tondo

tra 'l pozzo e 'l piè de l'alta ripa dura,

e ha distinto in dieci valli il fondo. (9)

Quale, dove per guardia de le mura

più e più fossi cingon li castelli,

la parte dove son rende figura, (12)

tale imagine quivi facean quelli;

e come a tai fortezze da' lor sogli

a la ripa di fuor son ponticelli, (15)

così da imo de la roccia scogli

movien che ricidien li argini e ' fossi

infino al pozzo che i tronca e raccogli. (18)

In questo luogo, de la schiena scossi

di Gerion, trovammoci; e 'l poeta

tenne a sinistra, e io dietro mi mossi. (21)

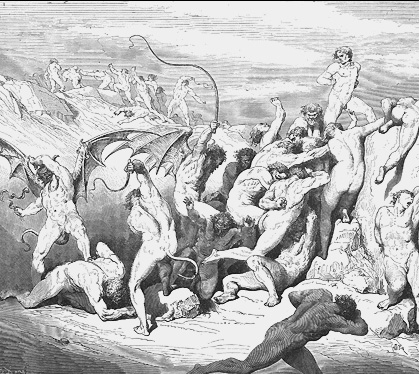

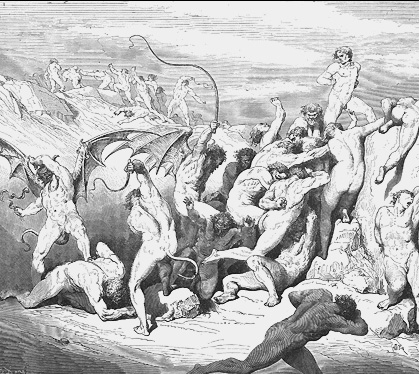

A la man destra vidi nova pieta,

novo tormento e novi frustatori,

di che la prima bolgia era repleta. (24)

Nel fondo erano ignudi i peccatori;

dal mezzo in qua ci venien verso 'l volto,

di là con noi, ma con passi maggiori, (27)

come i Roman per l'essercito molto,

l'anno del giubileo, su per lo ponte

hanno a passar la gente modo colto, (30)

che da l'un lato tutti hanno la fronte

verso 'l castello e vanno a Santo Pietro,

da l'altra sponda vanno verso 'l monte. (33)

Di qua, di là, su per lo sasso tetro

vidi demon cornuti con gran ferze,

che li battien crudelmente di retro. (36)

Ahi come facean lor levar le berze

a le prime percosse! già nessuno

le seconde aspettava né le terze. (39)

Mentr' io andava, li occhi miei in uno

furo scontrati; e io sì tosto dissi:

«Già di veder costui non son digiuno». (42)

Per ch'io a figurarlo i piedi affissi;

e 'l dolce duca meco si ristette,

e assentio ch'alquanto in dietro gissi. (45)

E quel frustato celar si credette

bassando 'l viso; ma poco li valse,

ch'io dissi: «O tu che l'occhio a terra gette, (48)

se le fazion che porti non son false,

Venedico se' tu Caccianemico.

Ma che ti mena a sì pungenti salse?». (51)

Ed elli a me: «Mal volontieri lo dico;

ma sforzami la tua chiara favella,

che mi fa sovvenir del mondo antico. (54)

I' fui colui che la Ghisolabella

condussi a far la voglia del marchese,

come che suoni la sconcia novella. (57)

E non pur io qui piango bolognese;

anzi n'è questo loco tanto pieno

che tante lingue non son ora apprese (60)

a dicer 'sipa' tra Sàvena e Reno;

e se di ciò vuoi fede o testimonio,

rècati a mente il nostro avaro seno». (63)

Così parlando il percosse un demonio

de la sua scuriada, e disse: «Via,

ruffian! qui non son femmine da conio». (66)

I' mi raggiunsi con la scorta mia;

poscia con pochi passi divenimmo

là 'v' uno scoglio de la ripa uscia. (69)

Assai leggeramente quel salimmo;

e vòlti a destra su per la sua scheggia,

da quelle cerchie etterne ci partimmo. (72)

Quando noi fummo là dov' el vaneggia

di sotto per dar passo a li sferzati,

lo duca disse: «Attienti, e fa che feggia (75)

lo viso in te di quest' altri mal nati,

ai quali ancor non vedesti la faccia

però che son con noi insieme andati». (78)

Del vecchio ponte guardavam la traccia

che venìa verso noi da l'altra banda,

e che la ferza similmente scaccia. (81)

E 'l buon maestro, sanza mia dimanda,

mi disse: «Guarda quel grande che vene,

e per dolor non par lagrime spanda: (84)

quanto aspetto reale ancor ritene!

Quelli è Iasón, che per cuore e per senno

li Colchi del monton privati féne. (87)

Ello passò per l'isola di Lenno

poi che l'ardite femmine spietate

tutti li maschi loro a morte dienno. (90)

Ivi con segni e con parole ornate

Isifile ingannò, la giovinetta

che prima avea tutte l'altre ingannate. (93)

Lasciolla quivi, gravida, soletta;

tal colpa a tal martiro lui condanna;

e anche di Medea si fa vendetta. (96)

Con lui sen va chi da tal parte inganna;

e questo basti de la prima valle

sapere e di color che 'n sé assanna». (99)

Già eravam là 've lo stretto calle

con l'argine secondo s'incrocicchia,

e fa di quello ad un altr' arco spalle. (102)

Quindi sentimmo gente che si nicchia

ne l'altra bolgia e che col muso scuffa,

e sé medesma con le palme picchia. (105)

Le ripe eran grommate d'una muffa,

per l'alito di giù che vi s'appasta,

che con li occhi e col naso facea zuffa. (108)

Lo fondo è cupo sì, che non ci basta

loco a veder sanza montare al dosso

de l'arco, ove lo scoglio più sovrasta. (111)

Quivi venimmo; e quindi giù nel fosso

vidi gente attuffata in uno sterco

che da li uman privadi parea mosso. (114)

E mentre ch'io là giù con l'occhio cerco

vidi un col capo sì di merda lordo,

che non parëa s'era laico o cherco. (117)

Quei mi sgridò: «Perché se' tu sì gordo

di riguardar più me che li altri brutti?».

E io a lui: «Perché, se ben ricordo, (120)

già t'ho veduto coi capelli asciutti,

e se' Alessio Interminei da Lucca:

però t'adocchio più che li altri tutti». (123)

Ed elli allor, battendosi la zucca:

«Qua giù m'hanno sommerso le lusinghe

ond' io non ebbi mai la lingua stucca». (126)

Appresso ciò lo duca «Fa che pinghe»,

mi disse, «il viso un poco più avante,

sì che la faccia ben con l'occhio attinghe (129)

di quella sozza e scapigliata fante

che là si graffia con l'unghie merdose,

e or s'accoscia e ora è in piedi stante. (132)

Taïde è, la puttana che rispuose

al drudo suo quando disse "Ho io grazie

grandi apo te?": "Anzi maravigliose!"

E quinci sian le nostre viste sazie». (136)

Inferno, c. XVIII, vv. 37-39

NOTE AL CANTO XVIII(1-2) Malebolge: «Bolgia,

ripostignolo o ripostiglio» (B.). Il Lanèo: «sacca». «Malebolge: mali

riposticoli» (B.). L'Anonimo fiorentino: «tanto vuole dire quanto male valige»;

tutto di pietra, ecc.: «Dice che è di pietra, che ha colore di ferro» (O.).

(4-6) Nel dritto mezzo: nel mezzo appunto; maligno: ripieno d'anime

fraudolenti e maligne; vaneggia un pozzo: «ov'è uno voto a similitudine d'uno

pozzo» (B.). «Lat.: hiat» (Lami). «Yawns» (Lf.). «Ergähnt» (K.); suo loco: il

Witte: «in suo loco, ma vale lo stesso; è al modo latino». «Ihres Orts» (K.). Al

c. XXXII; l'ordigno: la struttura e disposizione.

(7-8) Quel cinghio, ecc.: «adunque quel cinghio (quella fascia di

terreno) che rimane tra 'l pozzo e 'l piè de l'alta ripa dura (della stagliata

rocca. Inf., XVII, 34) è tondo» (L.).

(9) distinto: scompartito. «Nel centro di questo orrendo campo, l'ottavo

cerchio, si apre un ampio pozzo, dal quale si vanno allargando di mano in mano

verso la periferia, dieci muri o bastioni circolari o concentrici. Tra muro e

muro resta perciò una gran fossa che ha un ambito perfettamente rotondo, ed

ognuna di esse è appellata bolgia, quasi fossa o cavità, ov'è punita una maniera

di fraudolenti» (B. B.); valli: «plurale di valle e non di vallo, bastione, come

intesero alcuni; perché valli o fosse sono appunto le bolge, e perché le

paragona alle fosse di una fortezza. Quelli evidentemente si riferisce a fossi.

Se il poeta avesse inteso bastioni, avrebbe dovuto dire nove valli e non dieci,

perché difatti sono solo nove gli argini che con le due ripe esteriori formano

le bolge» (Bl.).

(13-18) tale imagine, ecc.: «tale rappresentazione faceano quelli fossi

dell'ottavo cerchio» (B.); e come a tai fortezze, ecc.: «E come dalle soglie

delle porte di tai fortezze vi son dei ponti che vanno sino alla ripa esterna

della fossata, così dall'imo della petrosa balza procedeano allineati scogliosi

ponti, che attraversavano gli argini e i fossi insino al pozzo centrale, ove gli

tronca e gli raccoglie, come il mezzo d'una rota raccoglie i raggi che partonsi

dalla circonferenza» (B. B.); da imo, ecc.: «So from the precipice's base did

crags Project» (Lf.); raccogli per raccoglie.

(23-24) novi: veduti per la prima volta; repleta: piena.

(25) ignudi: «Sebbene Dante non ci abbia mai detto se le ombre fosser

nude o vestite, par presumibile che i dannati generalmente sian nudi: ma le

ombre del Limbo, Cesare (armato) e Virgilio, dobbiam figurarcele vestite; almeno

così l'intesero tutti gli artisti che rappresentarono qualche scena della Divina

Commedia. Per gl'ipocriti la cosa varia; poiché nel faticoso manto sta il modo

della loro pena. Così avviene dei suicidi, incarcerati nei tronchi e ne'

cespugli, e de' falsi consiglieri avvolti nelle fiamme. Dante accenna la nudità

delle ombre sol quando le voglia dipingere nel più miserando abbandono, prive

d'ogni schermo, p. e., III, 65, 100; VII, 111; XIII, 116; XIV, 19. Delle ombre

del Purgatorio tace il poema; ma è pur lecito figurarcele vestite» (Bl.).

(26-27) «dal mezzo in qua della fossa, ci venìen verso 'l volto quelli

peccatori, e così era partita quella fossa; di là: dall'altra metà della fossa,

con noi veniano verso mano sinistra, ma con passi maggiori, che non andavamo

Virgilio e io Dante» (B.).

(28-30) per l'esercito molto: per la gran moltitudine; l'anno del

giubileo: «questo anno è ogni cinquanta anni, quando si rimette colpa e pena per

lo papa a chi va a Roma» (B.). Fu bandito il Giubbileo dal Natale del 1299, e

dovea celebrarsi ogni cent'anni, che poi, rendendo troppo bene, furono ridotti a

cinquanta. Un vecchio Cronista che vi si trovò: «Papa innumerabilem pecuniam ab

eisdem (dai romei) recepit, quia die ac nocte duo clerici stabant ad altare

sancti Pauli, tenentes in eorum manibus rastellos, rastellantes pecuniam

infinitam»; su per lo ponte, ecc.: «Alors le pont Saint-Ange, qui s'appelait

pont de Saint-Pierre, n'était point orné par les anges minaudiers du Bernin. Un

portique immense conduisait du pont jusqu'à la Basilique; le long de ce portique

se pressait la multitude venue de tous les points de l'Europe pour cette grande

pompe de la papauté. Le mont était probablement le Monte-Giordano, élévation peu

considérable qui maintenant a presque disparu sous les édifices modernes, par

suite de cet exhaussement du sol, dont Rome offre tant d'exemples» (Ampère).

Filalete e il Blanc stanno pel Gianicolo, dicendo che la postura del ponte non

solo guarda al Gianicolo, ma in ispecialità alla chiesa di San Pietro in

Montorio, che sorge là in alto; modo colto: «Ont réglé la manière de passer sur

le pont» (Ls.).

(31-33) che da l'un lato, ecc.: «Propter nimiam pressuram gentium in

transitu pontis supra Tiberim, ne aliqui a lateribus caderent in aquam et

suffocarentur, inventus est utilis modus, scilicet ut peregrini euntes per

pontem, facerent de ponte duas partes per longum, ita ut qui ibant ad Ecclesiam

Sancti Petri per unam medietatem pontis, respiciebant versus castellum Sancti

Angeli, et illi qui redibant ab Indulgentia ibant per aliam medietatem,

respicientes versus Montem» (Benv.); 'l castello: «Et istud mirabile opus

vocatum est Sepulcrum Adriani per multa saecula. Postea tempore Gregorii I

dicitur apparuisse in summitate ejus unus Angelus cum ense in manu. Ideo

denominatum est, ab isto eventu, Castrum Sancti Angeli. Proh dolor! Istud

sumptuosum opus destructum et prostratum est de anno praesenti 1389 per populum

romanum, quia fuerat aliquando detentum per fautores Roberti cardinalis

Gebennensis, Qui, facto schismate pessimo, factus est Antipapa contra Urbanum

sextum» (Benv.).

(34-39) su per lo sasso tetro: «su per gli argini che sono di sasso

nero» (B.); le berze: «i calcagni; alem.: ferse» (Bl.). «Il Lami intese per

berze, vesciche: onde far levar le berze varrebbe fare svescicar la pelle» (B.

B.); le seconde aspettava, ecc.: «sì li doleano le prime» (B.).

(42-44) Già di veder costui non son digiuno: «altra volta l'ho veduto»

(B.); a figurarlo: per riconoscerlo; affissi: fermai; si ristette: ad

aspettarmi.

(46-47) celar si credette, ecc.: «Nissun dannato sin qui s'è cercato di

ascondere. Il fraudolento ruffiano è il primo che ha vergogna di esser visto

nella sua pena» (T. Tasso).

(49) fazion: fattezze; non son false: non ingannano.

(50) Venedico se' tu Caccianemico: Benv.: «Vir quidem nobilis, liberalis

et placibilis. Qui tempore suo fuit valde potens in Bononia, favore Marchionis

Estensis, qui fuit Azo III, qui gessit magnum bellum cum Bononiensibus (Purg.,

V). Et tandem procuravit sibi facere magnam partem in Bononia, quae vocata est

ob hoc Pars Marchiana». L'Anonimo fiorentino: «Fu provigionato uno tempo dal

marchese Azzo da Esti, signore di Ferrara».

(51) ma che ti mena a sì pungenti salse?: «per che colpa se' condannato a

sì fatta pena?» (B.). «Salsae est quidam locus bene concavus et declivus extra

civitatem et prope Sanctam Mariam in Monte, in quem solebant projici corpora

desperatorum, foeneratorum, et aliorum infamatorum. Unde aliquando audivi pueros

Bononiae dicentes unum alteri ad improperium: Tuus pater fuit projectus ad

Salsas... Qui ducit te ad vallem tam infamem sicut est vallis Salsarum apud

patriam tuam?» (Benv.) «Il luogo si trova un terzo di miglio circa sopra la

villa del conte Antonio Aldini (in Bologna), la quale fu già convento de' Frati

Minori osservanti riformati. E' una angusta valle assai profonda, circondata da

grigie coste senza alberi, e qua e là coperta di sterili erbe; orrido sito e

veramente acconcio sepolcro dei corpi infami, che i nostri antichi sdegnavano di

ricevere ne' sacri recinti o ne' luoghi colti ed abitati. La via che vi conduce

oggi è chiamata la strada de' tre portoni; i vecchi contadini, con pronuncia

corrotta, la dicono ancora le Sarse» (Costa); salse: «in Toscana fanghi

vulcanici» (T.).

(53) ma sforzami la tua chiara favella: «Questo dice perché Dante l'avea

nominato» (B.). «Intende la precisione e la chiarezza del parlar di Dante, che

mostra saper a puntino la condizione del peccatore. V. un luogo simile, Inf.,

XXIV, 130» (B.).

(55-60) che la Ghisolabella, ecc.: «Questa fu una sirocchia di messer

Venedigo de' Caccianimici, la quale elli condusse a far la voglia del marchese

Obizzo da Esti, marchese di Ferrara, per danari ch'elli n'ebbe, mostrando a lei

che ne le seguiterebbe grande bene» (B.). L'Ottimo commento ha Azzo, e suggella

così: «Nella persona di costui infama di quello vizio tutti i Bolognesi; e

questo vizio per lo più v'è germogliato per lo Studio (università)». Benvenuto

dice che a suo tempo v'era qualche miglioramento, e che in questo vizio Parigi

avea il grido; del marchese: «Scilicet Azonis III, Marchionis Estensis. Quando

dicitur Marchio et non exprimitur nomen, debet intelligi de Marchione Estensi,

ratione generositatis et Principatus antiqui. Et iste Azo fuit summe magnificus

et pulcherrimus corpore» (Benv.); come che suoni la sconcia novella: «come che

si racconti la novella, perché molti diceano che fu elli, e molti che fu altri;

qui afferma che fu elli» (B.); la sconcia novella: «der verstüummelte Bericht»

(K.); E non pur io qui piango bolognese: «non sono pur io qui solo da Bologna»

(B.); tanto pieno: di Bolognesi; apprese: «vive et apparecchiate» (B.). Benv.:

«Apprese, aptae et dispositae... Et tamen non videatur tibi dicere rem magnam,

quando dicit, quod plures sunt Bononienses mortui puniti heic hoc vitio, quam

sint vivi in Bononia. Quia non credo quod sit aliqua terra tam parva in mundo,

de qua non sint plures lenones in Inferno, quam sint uno tempore viventes in

Bononia et loquentes vulgare Bononiae».

(61) a dicer sipa: «Li Bolognesi quando vogliono dire sì dicono sipa»

(B.). L'Anonimo fiorentino: «tanto vuol dire quanto sia. Nella Secchia rapita,

un bolognese: Fina che l'uno Sipa vittorios e l'altro mora». Il Costa dice

doversi proferire non sipa, ma si po, che è il modo onde con asseveranza i

Bolognesi sogliono affermare pronunciando se po e scrivendo si po. A Venezia si

po, o si-po, si poi, no-po, ma no. Il K.: «Sipa accenna pure alla compiacenza

dei lenoni»; Sàvena: piccolo fiume che passa vicino a Bologna e sbocca

nell'Adriatico; Reno: altro piccolo fiume che passa vicino a Bologna e sbocca

nel Po.

(63) il nostro avaro seno: «animo de' Bolognesi, che per avarizia fanno

tali seduzioni (a carnalità et a lussuria)» (B.). Benvenuto intende avarizia nel

senso d'avidità; perché d'altra parte i Bolognesi eran larghi e cortesi. «Questo

peccato - dice L'Ottimo commento - discende da lussuria e cresce nel grembo

dell'avarizia».

(65-66) scuriada: dal lat. corium, sferza fatta con istrisce di cuoio;

Via, ruffian: «va oltre come li altri» (B.). «Ruffiano - dice L'Ottimo commento

- in lingua volgare si è una vile cosa e abbietta e dispetta persona: roffia

viene a dire dispetta cosa»; qui non son femmine da conio: «da essere coniate e

ingannate con le tue seduzioni, che tu ti debbi restare a parlar con loro» (B.).

L'Anonimo fiorentino: «Qui non ha femmine da poterle coniare et ingannare, per

danari o per altro illecito modo». L'Ottimo commento: «Quando uno inganna

l'altro, quello si dice coniare: mostra uno, ed è altro. Coniare è mutare d'una

forma ad altra forma, e viene a dire ingannare; fare falso conio, falsa forma;

trae il nome dalla moneta che piglia stampa». «Für Gepräge» (K.). «Für Geld zu

haben» (Bl.). Da aver per moneta.

(69-72) de la ripa uscia: «della ripa che cigne il settimo cerchio e

la prima bolgia dell'ottavo» (B.); vòlti a destra: «verso man ritta, perché

necessario era tornar verso man ritta, volendo montare in sul ponte, et ancora

per mostrar che vi montavano, per considerare la sua condizione e non

altrimenti» (B.); su per la sua scheggia: «su per l'ascensione dello scoglio che

scheggiava dalla ripa, o vero dalla banda ritta del ponte, e quest'era

necessario, volendo vedere quell'altra turba ch'era venuta con loro» (B.); da

quelle cerchie eterne: «da quelle circulazioni che faceano in eterno quelle due

brigate dette di sopra, che andavano l'una contraria all'altra» (B.). «Il

circolar alto muro, ond'erano i Poeti da Gerione stati deposti ed a cui erano

vicini, ed il circolar argine appiè d'esso muro, sopra del quale stavano; e le

dice eterne, perché parti di luogo eterno. Inf., I, 114 e altrove» (L.).

(73-75) dov'el vaneggia: «dove lo scoglio, fatto a guisa di ponte, lascia

passare sotto di sé per lo suo vano gli sferzati» (B. B.); fa che feggia:

«ferisca i tuoi occhi il volto, ecc.; mettiti in modo da vederli di faccia» (B.

B.).

(78-79) insieme andati: «quando venimmo oltre verso man manca» (B.); la

traccia: «la brigata e moltitudine grande» (B.).

(84-87) e per dolor, ecc.: «E per quanto senta dolore, non gli si vede

cader una lagrima» (B. B.) «A qui la douleur n'arrache pas une larme» (Ls.);

Quanto aspetto reale, ecc.: «come ancor nell'apparenzia sua è onorevole, e

quanta apparenza reale ha ancora, con tutto che sia in inferno» (B.). Il Chaucer:

«Thou roote of fals loveres, duke Jason! - Thou slye devourer and confusyon - Of

gentil wommen, gentil creatures» (Lf.); del monton: «del vello dell'oro» (B.).

(88-89) per l'isola di Lenno: «lat.: Lemnos, isola del mare Egeo» (Bl.);

l'ardite femmine spietate: E qui nota in queste femmine ardimento, in quanto

uccisero uomini; e crudeltade, in quanto uccisero li padri, i fratelli, li

mariti, i figliuoli. - Essendo li uomini di Lenno ad oste, e vinti li nemici, si

giaceano con le loro mogli; questo pervenne alle loro donne lasciate a casa, le

quali ordinarono di uccidere li mariti, figliuoli e padri; li quali, tornati,

tutti li uccisero, eccetto Isifile, che perdonò al suo padre Toante (verso 93).

(91-96) con segni: «di grandezza e d'amore» (B.); Isifile ingannò:

lusingò Isifile con accorte parole, promettendole di sposarla, e poscia

l'abbandonò; e anche di Medea, ecc.: «E si punisce pure d'aver sedotto Medea, la

figlia d'Aete re de' Colchi, ch'egli, dopo aver fatto gravida, abbandonò» (B.

B.).

(97-99) Con lui: con Giasone; chi da tal parte: «ceux qui usent de la

même fraude» (Ls.); valle: bolgia; assanna: «morde con pena e con tormento»

(B.).

(100-104) lo stretto calle: «il ponte che soprasta la prima bolgia»

(B.); con l'argine secondo s'incrocicchia: «passando sopresso, e di sé e

dell'argine fa una croce» (B.); ad un altr'arco spalle: «all'arco secondo, che

va sopra alla seconda bolgia» (B.); si nicchia: si rammarica sommessamente.

Nicchiare dicesi propriamente dei gemiti che manda la donna nelle doglie del

parto; col muso scuffa: «scuffavano, cioè traevano il muso di fuori, a guisa che

fa il porco del fango» (Anonimo fiorentino).

(106-108) grommate: incrostate, quasi di una gruma. «Encrusted» (Lf.);

per l'alito di giù: «per la puzza che di giù su fiatava» (B.); vi s'appasta:

«s'y épaissit» (Ls.); con li occhi, ecc.: «Offendea li occhi e il naso» (B.).

(109-111) cupo: «oscuro e cavo» (B.); de l'arco: del ponte secondo; più

sovrasta: «ove elli è più alto» (B.). «Est le plus à pic» (Ls.).

(114) che da li uman privadi parea mosso: «che parea che discendesse del

mondo, de' luoghi comuni (cessi) delli uomini giù nella detta fossa» (B.);

privadi: «dicesi tuttavia» (T.). Privies» (Lf.).

(117) che non parea, ecc.: «non apparia per la bruttura che lo ricopriva,

se avea chierica o no» (B. B.).

(122) Alessio Interminei: «Messer Alessio degl'Interminelli di Lucca, e

per costui nota tutti gli altri Lucchesi essere lordi di questo vizio» (O.).

(124-127) battendosi la zucca: «percuotendosi il capo con le mani

fastidiose, per dolore ch'avea per la sua miseria; e dice zucca, perché

comunemente li Lucchesi hanno la testa leggiera, come la zucca quando è secca»

(B.). «Parla lucchese, che chiamano il capo zucca dileggiatamente» (O.).

«Belaboring his pumpkin» (Lf.). «Sich seinen Kurbis schlagend» (K.); stucca:

sazia; che pinghe: che tu pinga, spinga.

(129-130) attinghe: «aggiunghi» (B.). Giunga con gli occhi tuoi a vedere

la faccia, ecc.; fante: «bagascia» (Monti). «Il l'appelle servante, parce

qu'elle était au service de tous» (Ls.).

(133-135) Taide: «la meretrice di Terenzio, nell'Eunuco (III, 1).

Veramente Terenzio fa che Trasone così interroghi e oda rispondersi, non da

Taida medesima, ma dal mezzano Gnatone, da cui le aveva fatto presentare in dono

una vaga schiava; ma Dante ben può ragionevolmente supporre che Gnatone fosse

così ammaestrato dalla scaltra donna» (L.); Ho io grazie... appo te?: «mi sei tu

grata?» (T.). Risponde nella frase a quel che dice Gnatone all'innamorato: ma in

sostanza alla interrogazione diretta che questi fa a Taide nella scena seguente:

O Thais mea, Meum savium, quid agitur? ecquid nos amas De fidicina istac? Th.:

Plurimum merito tuo.

(136) E quinci sian le nostre viste sazie: «E qui s'è visto assai» (T.).

«Anche troppo siam dimorati in questa bruttura» (Ces.).

Enciclopedia termini lemmi con iniziale

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Storia Antica dizionario lemmi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea

a b

c

d e

f g

h i j k

l m

n o

p

q r

s

t u v w y z

Lemmi Storia Antica

Lemmi Storia Moderna e Contemporanea

Dizionario Egizio

Dizionario di storia antica e medievale

Prima

Seconda

Terza Parte

Storia Antica e Medievale

Storia Moderna e Contemporanea

Storia Antica

Storia Moderna

Dizionario di matematica iniziale:

a

b

c

d

e

f

g

i

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

z

Dizionario faunistico

df1

df2

df3

df4

df5

df6

df7

df8

df9

Dizionario di botanica a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

z

| |